ホモ・エコノミクス(経済人)は概念で、存在しない

更新日:2017/09/11

20世紀の経済学では、経済活動をする人間を「ホモ・エコノミクス(経済人)」として扱っていた。

ホモ・エコノミクスというのは、経済活動に関しては、理性的で利己的な経済合理性に従って行動するタイプの人間のことだ。

自分の利益を優先し、他人のことや社会のことは考えずに利益を取る、そういう感じがホモエコノミクスだ。

人間が本当にホモ・エコノミクス的な経済合理性で判断を下し、行動しているわけではないが、理論を構築するために、こういう「理想的な人間」を仮定して利用していたのだ。

こういうことは、学問ではよく行われる手法だ。

たとえば物理学では、最初に「質点(しつてん)」という概念を仮定している。

質点とは、質量はあるが体積をもたない物体のことだ。

体積がないのに質量があるなんてことは、現実的にはないわけだが、こういう仮定を置くことによって、空気抵抗を無視した議論ができるようになる。

こういう風に、細かすぎる議論を捨象して省略するために導入されたのが、ホモ・エコノミクスという概念だったわけだ。

ところが20世紀後半に、様々な実験によって、期待効用理論の反証がたくさん報告されるようになった。

期待効用理論は、ホモ・エコノミクスを前提としていたが、現実の人間は、全く違った価値観で経済的な判断を行う事が広く知れ渡った。

たとえば、

- (C)50%の確率で4万円がもらえる(期待値2万円)

- (D)100%の確率で1万円がもらえる(期待値1万円)

という選択肢があった場合、期待効用理論では、期待値が高い選択肢(C)の方が多く選ばれるはずだった。

ところが実際にこういう実験を行ってみると、選択肢(D)を選ぶ人の方が多いという結果が出てきた。

多くの人は確実であることに大きな価値を認め、もらえるかどうか分からないような選択肢より、確実な方を選ぶらしい。

要するに、確実に手に入れる方が、現実の人間にとって効用が高いわけだ。

プロスペクト理論と効用関数

経済学では、個々の人間は、自分の効用を最大化しようとしていると考える。

自分が最も大きな満足を得られるように、様々な経済的な判断をしているのだと考えているわけだ。

ところが期待効用理論に反する行動を選ぶ人の方が多いとなると、どちらが正しいんだ?と言う話になる。

効用最大化が間違っているのか、期待効用理論が間違っているのか。

これはもう、期待効用理論がダメだって事で、心理学を取り入れた行動経済学という分野の研究が進むことになった。

この行動経済学の最初の大きな成果が、プロスペクト理論だ。

プロスペクト理論とは、2002年にノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンと、エイモス・トベルスキーによって提唱された理論だ。

プロスペクト理論では、利益と損益の扱い方が、大きく違うことを明らかにした。

これは以前でも紹介したが、

- 利益を得るときは、ギャンブルせずに少ない利益をえようとする(確実性効果)

- 損失を被るときは、ギャンブルでチャラにしようとする(損失回避性)

という風に多くの人間が行動するというのだ。

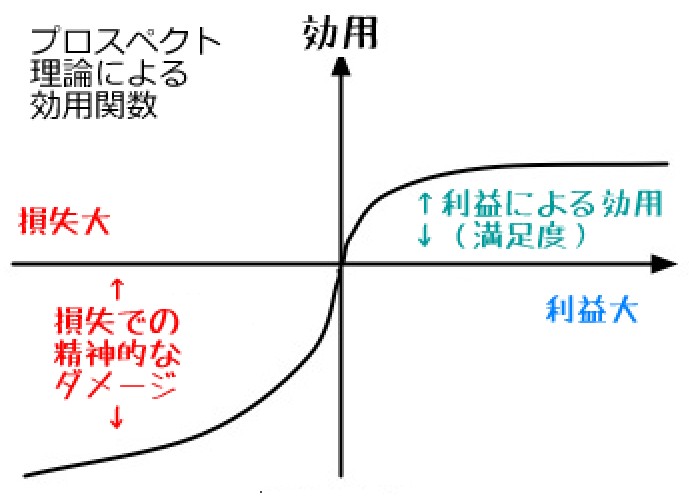

そしてプロスペクト理論によって、新しい効用関数が計算された。

プロスペクト理論を大雑把にまとめると、

- 利益による効用は、利益の金額に比例しない(非線形)

- 損失は、同じ金額の利益を得たときより大きな痛みを感じる(2倍くらい)

と言う風になる。

プロスペクト理論によって効用関数をグラフ化すると、次のようになる。

プロスペクト理論による効用関数の図

このグラフを見ると、利益がある一定金額を超えると、もはや効用は増大しないと言うことが分かる。

一方、損失の方も、ある一定の損失点を超えると、それ以上はもう、どうだっていいや、と言うことになる。